日前,86岁的刘清津同志因病离世,同日,进行了眼角膜和遗体捐赠。刘清津曾任杭州市第一劳动改造管教支队副支队长、支队长。1997年9月,在杭州市西郊监狱退休。

刘清津家中,望眼四周,朴素干净,只有为看病专门准备的材料袋还搁在沙发上,他的爱人程银仙说,“他怕麻烦,我们也一切从简。”

今年3月,刘清津不幸被检查出恶性肿瘤,此后,他开始频繁住院。每次去住院,他总是要嘱咐爱人,“记得把我的遗体捐赠证明带上,万一用得上。”

2014年11月,刘清津和程银仙与浙江大学医学部签订遗体捐赠协议,愿意为医学教育、科研事业无偿捐献遗体。

“这件事情,其实好多年前我们就想做了。”程银仙回忆,那时候喜欢看报,看着报纸上刊发的遗体捐献故事,他们两人都觉得这是件有意义的事情。

一次,去浙江大学紫金港校区参观的时候,两人看到医学部竖起的“无语良师碑”(医学界把志愿遗体捐献者称为“无语良师”),中间的石碑上篆刻着对遗体捐献行为立碑的意义,两侧石碑上则是遗体捐献者的姓名。“为科研事业出一份力,我俩当时就互相看了看,他说他要捐,我说,好,我也捐!”程银仙说。

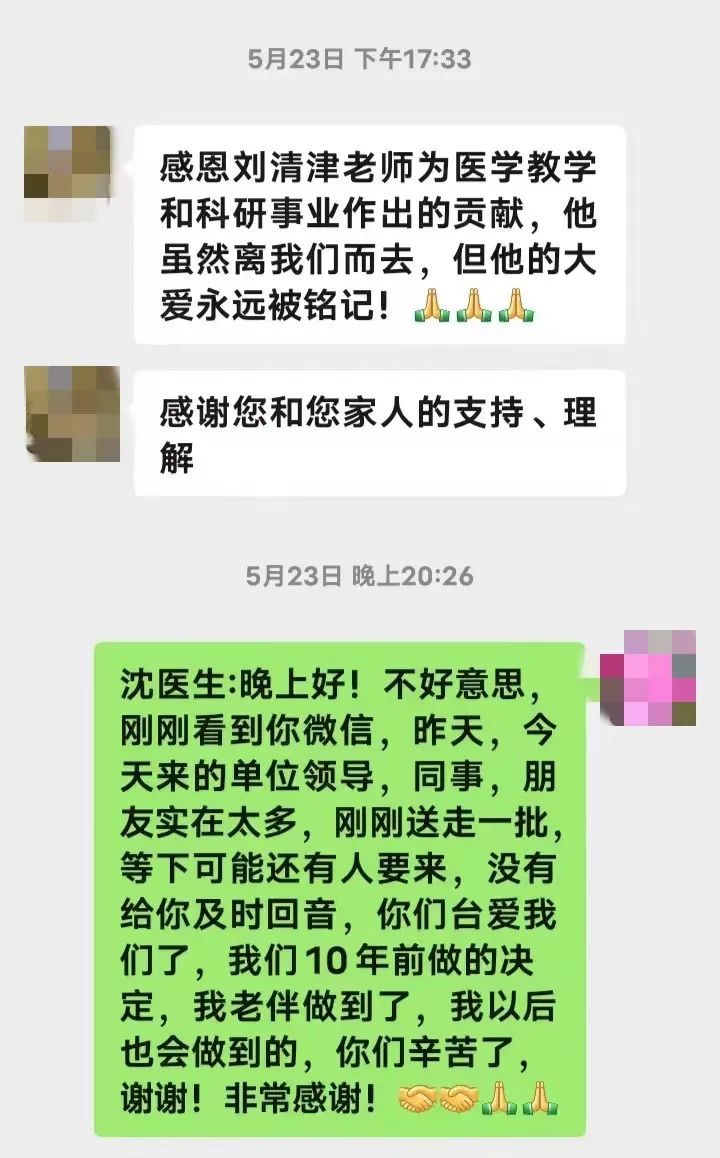

病情来得突然,也恶化得很快。去世那天,程银仙一直在哭,“手一直是抖的。”即使这样,她还是要完成刘清津的遗愿,进行遗体捐献和器官捐赠。“医生说,他的眼角膜很好,将会给一个等待捐赠的人带来希望,他的遗体也将用于医学教学和研究。”

程银仙又回忆起那段彻夜陪床的日子,“那时候,我们总想先瞒着他,他其实都知道,他也不表现出来,生病之后,只觉得是给我们添麻烦了。”

在家人和同事的眼中,刘清津是一个很怕给别人带来麻烦的人。程银仙回想起爱人去世当天,他身体突然不适,两人收拾东西就急忙赶去医院,刘清津和她强调了好几遍,别坐出租,“他说他怕自己吐人家车上,人家还得收拾车子,赚点钱不容易。还是坐公交,窗户开开,可能不太会吐。”程银仙讲起来,眼眶还是红的。

“我爸就是这样的人。”一旁坐着的刘峰说,在他的印象里,父亲是一个专精技术、生活朴素的人。

“我想着,他的眼睛会去需要的地方,继续发光发亮。”程银仙说,她会和老伴儿一样,遵守这个承诺。