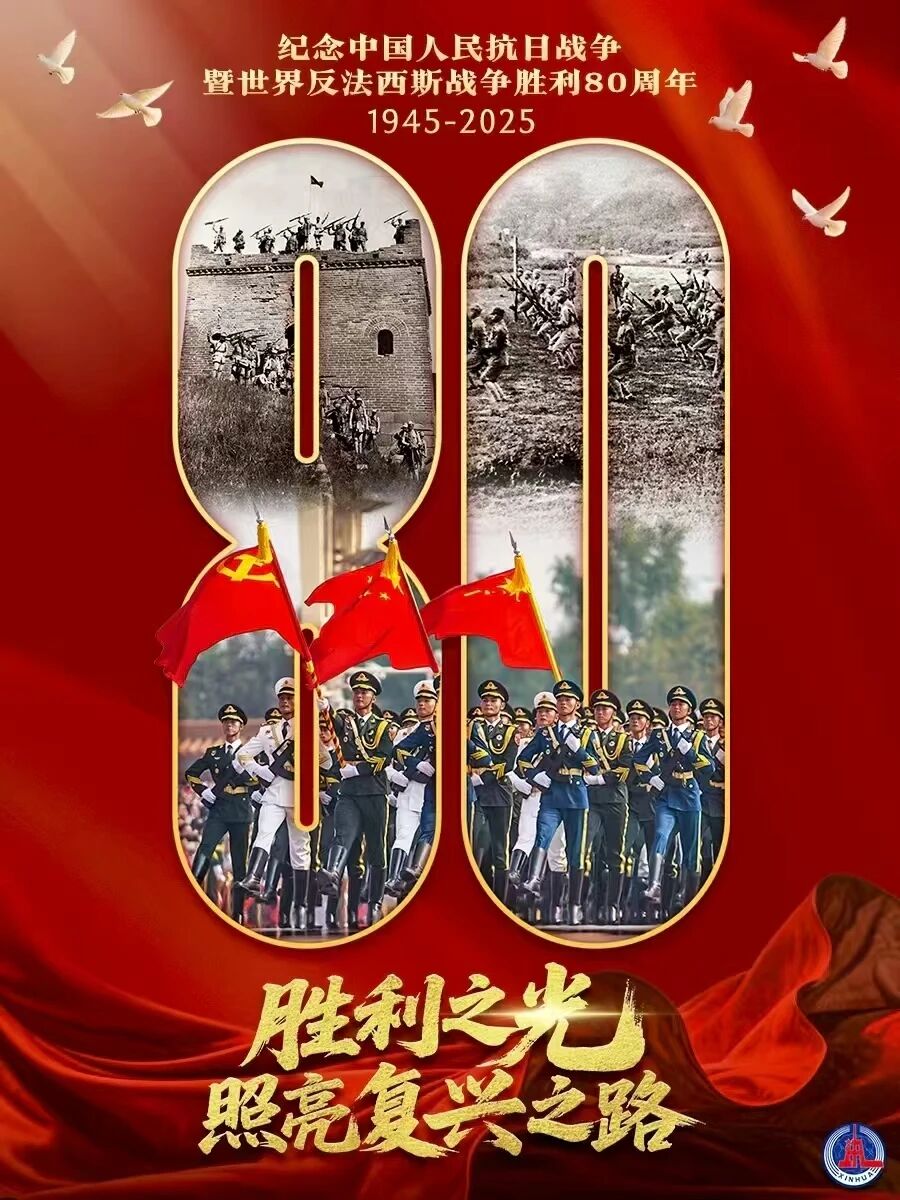

9月3日,天安门广场再度鸣响礼炮,在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的庄严时刻,我们以国之名,向那场用血肉铸就的胜利致敬!

铁流滚滚、旌旗猎猎,既是对历史的深沉回望,也是对山河的铿锵应答。就在这庄严的时刻,我们想起一支同样穿越硝烟、却鲜少出现在聚光灯下的队伍——红十字。他们没有钢枪,只有药箱与绷带,却在民族危亡的暗夜里,点亮了“救死扶伤、博爱恤兵”的人道星火。

烽火硝烟处,生死存亡际,当战争机器碾碎文明,当屠戮成为常态,一个深沉而振聋发聩的叩问穿越历史尘埃久久回荡;一场勇毅与永恒的人道运动,在峥嵘岁月里把“保护生命”的誓言镌刻在自己的旗帜上,并在新时代焕发出新的生机与活力。

红十字之问:

战争最残酷处,人道何以可能

1931年九一八事变后,日军烧杀掳掠、无恶不作,致使战场伤员无人救治、百姓流离失所。中国红十字会心系家国、胸怀河山,立即组织开展战地救护和社会赈济。从个体到群体,从行动到牺牲,人道答案在血火交织中渐次显现。

个体以信念作答

人道的答案,首先藏在每个挺身而出的个体身上。1937年淞沪会战中,红十字会第13医疗队医护人员周惠成被敌机击中,左腿被迫截肢。伤愈后,他独自一人,靠着一条腿,绕过日军封锁线,赶到八路军野战医院,继续参加战地救护。他说,“虽然少了一条腿,但我还有一双手能包扎”。周惠成的这份信念与坚守,正是“人道何以可能”的生动答案。

群体以行动作答

个体的微光汇聚成炬,人道的力量更体现在组织化的群体行动中。自1938年以来,中国红十字会救护总队在抗日战地前线舍生忘死,顶着枪炮火光抢运伤员,冒着飞机轰炸坚持手术,救治军民1600万。那一抹人道红,既救治了无数浴血奋战的中华将士,也捍卫着存亡之际的民族尊严。

历史以牺牲作答

时间与牺牲,写下最厚重的注脚。抗战14年间,红十字会救护人员捐躯98人,负伤79人;伟大的国际主义战士、人道工作者白求恩也牺牲在战地救护前线。他们的英勇事迹可歌可泣,感天动地。这份“伤亡清单”,不是人道的溃败,而是人道的证明:当个体、群体与民族同仇敌忾,当善良的人民对和平的向往跨越国界,并以“向死而生”的行动对抗战争的残酷,人道便有了扎根的土壤。

人道坚若磐,战火摧不灭。正是这无数个体的微光汇聚、组织化群体的磅礴力量,以及用生命写就的历史丰碑,共同回答了那个穿越硝烟的沉重叩问——在最残酷的战争深渊,对人性的坚守和对生命的敬畏,是人类文明不灭的星火,是“人道何以可能”的终极答案。

红十字之勇:

救亡图存,感人的“浙江篇章”

问题是时代的声音,行动是无声的语言。浙江红十字人以战地救护的勇敢行动,在抗战东南战场写下救亡图存的生动答卷和感人篇章。据统计,从抗日战争全面爆发至抗战胜利,红十字会在浙江战场救治伤兵达十余万名,更有数十万难民在红十字旗帜下得享庇护。

救治之勇护苍生

1937年12月杭州沦陷后,红十字会在广济医院救治伤员,并在广济医院和蕙兰中学等地设难民收容所。最危急时刻,收容所接纳的妇女和儿童达2.5万人,平时所救助的妇孺和难民也保持在1万名以上,在生灵涂炭的岁月里,为苦难百姓撑起了一方“生的天地”。

授技之勇护黎民

1938年6月,战火烧至东南沿海,红十字会战时医疗防疫队不顾日军空袭威胁与环境艰险,坚持在舟山定海女子小学、沈家门存济医院等地举办“战地救护”训练,以手把手传授急救包扎技术、系统讲解护理知识的实际行动,为守护百姓生命筑起红十字的屏障。

防疫之勇护山河

1940年12月,红十字救护总队第312医防队长刘宗歆,为摸清日军鼠疫战的传播路径,冒着感染风险深入义乌疫区,日夜辛勤于采集样本、记录病例,最终因过度劳累与病毒侵袭而牺牲,以生命践行红十字人的使命担当。

硝烟弥漫中,从手术台到收容所,从训练场到疫区,浙江红十字人以不畏死生的勇毅,谱写“保护生命”的华章,把抽象的“人道”刻进了历史的年轮、融进了民族的脉动。那跨越死生的人道星火,更照亮了中华民族在磨难中坚定前行的征途。

红十字之恒:

硝烟散尽,精神赓续生长

危难时,勇者胜;承平际,恒者立。当战争的硝烟渐渐散去,红十字旗帜并未因战火远去而黯淡,反而以更鲜亮的底色融入和平岁月的肌理。前进道路上,变的是服务场景,不变的是人道初心。

职责之恒永不怠

新中国成立初期,面对洪涝、旱灾等考验,红十字人第一时间集结,背着药箱奔走在受灾乡村,为灾民诊治伤病、分发赈济物资,在百废待兴中筑就民生守护的安全网,将战时“救死扶伤”的职守,转化为和平时期呵护“最易受损群体”的坚守。

使命之恒永不忘

改革开放以来,红十字人持续推进自身能力建设:夯实基层基础,壮大会员和志愿者队伍,拓展主责主业。同时,积极参与国际人道援助,在人道领域树立了中国负责任大国的国际形象,赓续书写“保护人的生命与健康,维护人的尊严”的新篇章。

精神之恒永不变

一代代人接过前辈的接力棒,以数十年如一日的坚守,让“人道、博爱、奉献”的精神跨越时空,在平凡日常中扎根,在更多人的心中生长,成为从未断裂的精神纽带,见证着人道初心在风雨洗礼与岁月沉淀中愈发澄澈、愈发坚定。

正如习近平总书记指出:“红十字不仅是一种精神,更是一面旗帜。”阔步新征程,精神底色不变,旗帜本色不褪——中华优秀传统文化滋养的红十字精神,正深深扎根大地、蓬勃生长;“人民至上”“生命至上”理念指引的红十字旗帜,正高擎长空、迎风招展。这承载着精神的旗帜,正汇聚成“‘救’在身边、‘献’在行动”的人道暖流,融入时代文明的洪流。

红十字之新:

80年后,我们如何告慰

持之以恒,推陈以新。站在历史与现实的交汇点,我们今天所做的一切,既是对“人道何以可能”的时代作答,亦是对先辈的深情告慰——他们穿越烽火守护的“人道火种”,正被我们一代代传递、燎原,绽放新的光芒。

以科技赋能之新告慰

先辈用担架“抢时间”,我们用科技“提效率”。当中国红十字国际救援队在缅甸地震灾区用雷达生命探测仪搜救幸存者,当“浙江红十字无人机救援队”被誉为灾害救援现场“夜空中最亮的星”,科技升级“战时救护”为“高效救援”,人道救援更精准。

以场景延伸之新告慰

先辈在战场“救伤员”,我们在身边“护百姓”。当“一圈一杆一绳”防溺水项目守护江河安澜,当“村村都有急救侠”稳步推进,当红十字志愿服务团队深入城乡社区开展惠民服务……生命守护的疆域,已从烽火硝烟的“战场”,延伸至千家万户的“身边”,人道之光无处不在。

以参与广度之新告慰

先辈当年“少数人的坚守”,已变成如今“全民的自觉”。当5.8人道公益日网络众筹汇聚磅礴的“微公益”力量,当高校青年学子撸起袖子献热血,当造血干细胞捐献一次次绽放“爱在第六对相遇”的奇迹,当器官(遗体、组织)捐献登记成为一种自觉,人道精神正成为文明共识。

对先辈的最好告慰,是让红十字精神在新时代更昂扬澎湃,是让红十字旗帜在新征程更鲜亮璀璨:传承“战时救伤”的肝胆侠气,弘扬“平时救急”的担当精神;突破传统领域的边界,勇立时代前沿的潮头。唯有如此,红十字组织方能始终深深扎根于人民之中,与民族复兴同频共振。

结语:永不磨灭的人道之光

岁月流金,精神不灭。红十字之问的答案在人心,红十字之勇的光芒耀史册,红十字之恒的坚守映初心,红十字之新的律动扣时代。

阅兵式上,当抗战老兵的身影在天安门观礼台上不时闪现,当联勤保障部队野战急救车迎面而来,当镜头掠过鲜艳的红十字标志。历史会铭记:在民族最危险的时候,有一群人用爱心缝合伤口,用执着点亮黑夜。历史还启示:红十字穿越硝烟战火,保护人的生命和健康,保障人类尊严,促进持久和平。今天,我们继承的不仅仅是“红十字”的称谓和标志,更是一份恪守“保护生命”宗旨使命,赓续人道初心的责任与坚守。

浴血红十字,铸就人道魂。这抹战火淬炼、代代守护的鲜亮红色,其象征的人道之光永不磨灭。它是对历史最深沉的铭记,对生命最崇高的礼赞,更是矗立在民族复兴征途上一道永恒的精神丰碑。